正月明けの休肝日!1月7日は七草がゆで!

1月7日にいただく七草粥

毎年、家族で七草粥をいただくというご家庭も多いのではないですか?

いつごろから日本で七草粥を食べていたのでしょう~

諸説ありますがこの習慣は、江戸時代ごろから始まったとされています

なぜ古くから七草粥を食べるようになったのかというと

「家族全員が元気で暮らせますように」と願いをこめるためと言われていて

お粥を食べながら無病息災をお祈りするためとされています

ではなぜ、「七草粥」を食べることで無病息災をお祈りするのでしょうか

それは2つの意味があるとされています

◆1つ目の意味

お正月はおせち料理などの豪華なご馳走を食べたり

お酒を飲んだりする機会が多く、胃腸が疲れてしまいます

そこで、消化に優しいお粥を食べることで

胃腸を休ませてくれることから無病息災が派生したのだそう

◆2つ目の意味

七草粥に使われる春の七草は

他の植物よりも早く芽吹き邪気を払ってくれるとされていたためなのだそう

新しい年のお祝いには美味しい豪華なごちそうがあり

ついつい「正月太り」という言葉のように食べ過ぎてしまうもの

7日には、お粥で体を休めつつ、邪気も払いたいですね

では、七草粥はで使われている「春の七草」とは、どのような種類の植物のことなのでしょうか

次は、春の七草についてお伝えします

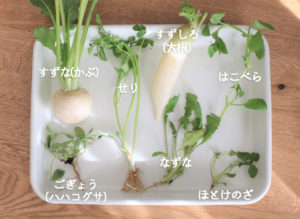

◆春の七草

春の七草は以下の通りです。かっこの中には、別名が書いてあります。

・せり

・なずな(ぺんぺんぐさ)

・ごぎょう(ははこぐさ)

・はこべら(はこべ)

・ほとけのざ(こおにたびらこ)

・すずな(かぶ)

・すずしろ(だいこん)

春の七草にはそれぞれどのような効果や願いがあるのでしょうか。

今回はいくつかピックアップして、春の七草の効果と込められた願いをご紹介します。

<せり>

せりは、もともと競り合うように生えていることから

「せり」という名前が付けられました

この「せり」という名前から「競り勝つ」という意味を込められ

縁起物とされています。

せりには様々な栄養素が含まれていますが特にお伝えしたいことは

鉄分が多く含まれています

貧血になりやすい方におすすめです

そして食物繊維が豊富で、便通も良くしてくれるとされています。

<なずな>

道端に生えていて、別名ぺんぺんぐさと呼ばれています

これは、三味線のばちに形が似ていることから付けられました

ばちの形に似ているという三角にも

ハートにも見える葉っぱの形がかわいいですよね

ちなみになずなは、たくさんの白く小さなお花を咲かせます

なずなには、ビタミンKが豊富に含まれていて骨を強くし

骨粗しょう症を予防してくれると言われています

また、解熱作用や利尿作用もあるそうです。

<ごぎょう>

ごぎょうは、ご仏体を意味しているという縁起物の1つとされています

黄色いお花を付けるキク科の植物で、ははこぐさとも呼ばれる植物です

ははこぐさと呼ばれるようになった理由には諸説ありますが

「ごぎょうは葉や茎が白い綿毛に覆われていて

その姿が子どもを母親が包み込むように見えたから」などの説があります

なずなと同じく、ごぎょうも散歩をしている時などに、見かけることのある植物です

ごぎょうの効果・効用は

お茶として飲まれることもあり咳止め・痰きりの効果があるとされています。

<すずしろ>

すずしろは、私たちに馴染みのある大根のことです

いつも食べている大根の白い部分は根で

白い根は「けがれを知らない」「けがれのない純白さ」などを表しているとされています

大根は多くの水分を含んでいるため、たくさん食べても低カロリー

そして、水分補給ができる食材です

また、葉はビタミンA・ビタミンC・カルシウムなどが含まれていて

神経痛に効果があったり、免疫力などを高めてくれたりしてくれます

葉っぱも一緒に七草粥に入れると良いかもしれませんね

◆七草粥が手に入らない方にお勧めのお粥3選

1,すすしろ粥(大根粥)

お粥に細かく切った大根を入れて煮込む

お好みでごま油やお醤油などを足してください

↑の写真は黒テンペ粥を使用

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

基本の玄米粥の作り方(鍋用)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お鍋でコトコト炊いて作る玄米粥の作り方です

じっくりと煮込んで作る玄米のお粥はお米の風味をしっかりと感じることができて

とてもおいしいですよ!

塩や梅干しなどととてもよく合います

作り方も簡単ですので、ぜひ作ってみてくださいね

材料(2人前)

- 玄米80g

- 水(浸水用)適量

- 水(炊飯用)800ml

作り方

玄米は流水ですすぎ水気を切っておく

1,ボウルに玄米、水を入れラップをし3時間ほど浸水し水気を切る

2,鍋に1、水を入れ中火にかける

3,沸騰したら弱火にし40分ほど煮る

玄米の芯がなくなりやわらかくなったら火から下ろし

器によそい出来上がり~

作るの面倒な方は、オーガニック玄米ヘンプ粥をお勧め

2022年も健康に気を付きながら健やかにお過ごしください💛

コメントを残す